di Ivano Mugnaini

Le motivazioni per scrivere un libro possono essere le più svariate. Si può scrivere per vanità, per fare soldi, per fare scena, per rendere ipertrofico il proprio ego e il proprio curriculum e per mille altri impulsi e sfizi. Si può scrivere però anche per necessità, per la volontà di fare chiarezza, fuori e dentro. Questo volume si inserisce nella categoria dei libri necessari, con alcune specificità di rilievo. In genere chi scrive tende a farsi ascoltare. Perfino gli scrittori più riservati ad un certo momento salgono sopra un palcoscenico, se non addirittura in cattedra, ed espongono il proprio punto di vista sul mondo, la propria verità. Molto più rari sono quelli che rendono le proprie pagine un luogo di ascolto, prima che di discorso o di comizio. In questo volume Giommaria Monti ha saputo compiere un esercizio di non poco conto: mettere da parte il proprio ego per rendersi cassa di risonanza più attenta e più precisa. Di modo che ogni fatto, ogni ricordo, ogni emozione, risuonasse nitida, ineluttabile, inesorabile richiamo alla mente e al cuore, a quella coscienza che, in tali condizioni, diventa essa stessa concreta e vibrante, non più soltanto una bella e vuota parola.

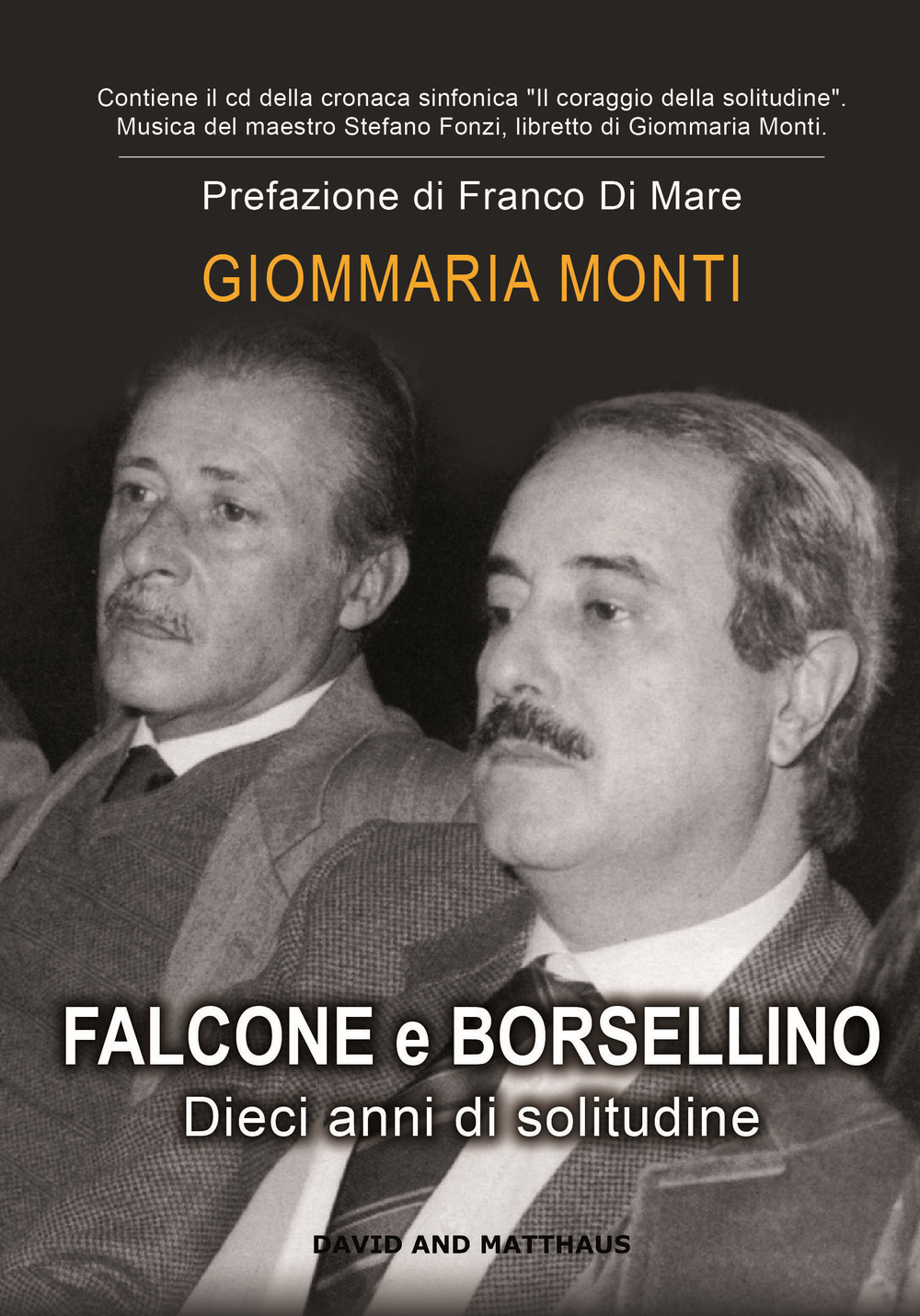

La chiave del libro forse è proprio in questo contrasto, questa battaglia che poi, in fondo, riassume bene il senso della vita e del lavoro compiuto dai due protagonisti: fare sì che le parole non siano soltanto vuote emissioni di fiato o grafemi posti in bella copia sopra un foglio di carta. La parola è un gesto, qualcosa che ha un effetto sulla realtà, sulla nostra vita. Questo vale per tutte le parole ma in particolar modo per quelle che hanno un maggior peso specifico: verità, libertà, giustizia e tutti i vocaboli ad esse correlati, semanticamente e nella pratica quotidiana del vivere civile. Monti, coerentemente, per rispetto alle persone che hanno ispirato il suo libro, ha fatto sì che anche il suo racconto fosse intessuto di parole vere. E di facce vere. Quelle che sono state autenticamente vicine a Falcone e Borsellino, quelle che non hanno mai cambiato lineamenti ed espressioni, anche quando tutto era contro i due magistrati, tutto, compreso lo Stato che avrebbe dovuto sostenerli. Leggendo il libro di Giommaria Monti cogliamo soprattutto queste due caratteristiche, le percepiamo in modo forte: la capacità di ascolto e il coraggio di metterci la faccia. Schierandosi, prendendo parte ad una lotta che non è mai finita, prosegue giorno per giorno, sulle strade e nelle teste, nella mentalità di ciascuno di noi.

In molti romanzi l’eroe è solo. Perché deve costruire il proprio mondo, portare a termine quella Bildung che lo renderà un essere umano completo.

Per rendere più ampio e intenso l’ascolto, questo libro estende il proprio raggio espressivo coinvolgendo altre forme di percezione e quindi di interazione, di confronto e dialogo interiore. Parte distinta ma integrante del libro è il CD con la cronaca sinfonica “Il coraggio della solitudine”. La parola si fa musica e voce. Al libretto scritto dallo stesso Monti si affiancano le note di Stefano Fonzi e la recitazione di Fabiana Sera e Luca Ward. Il richiamo all’ascolto è completo, evoca altri sensi, in ogni accezione possibile, favorisce e richiede l’emozione dell’immedesimazione, immersione in un tempo e in una realtà che diventano ineludibili, vicini, anzi, è opportuno ribadirlo, attuali. I “Dieci anni di solitudine” che campeggiano nel titolo del libro diventano nel CD “Il coraggio della solitudine”. È un modo più lirico per riassumere il concetto portante del libro, anzi, la sostanza, l’essenza. La solitudine si può subire oppure scegliere. Può capitare in sorte o essere un rifugio, un luogo di ritiro, buono oppure annichilente. Nel caso di Falcone e Borsellino la solitudine è stata un atto di coraggio. Una presa di posizione di cui sapevano, fin dall’inizio, di dover pagare le conseguenze.

In molti romanzi l’eroe è solo. Perché deve costruire il proprio mondo, portare a termine quella Bildung che lo renderà un essere umano completo. È solo perché la solitudine lo rende fragile e tuttavia forte, riconoscibile, accattivante per il lettore. Questo libro però affonda le radici nella realtà, scava oltre la superficie, perfino di quella del mito e della narrazione. Ci sono vari richiami e riferimenti letterari e cinematografici, ci sono capitoli che hanno per titolo “Anonimo palermitano” oppure “Bersaglio mobile”, ad esempio. Ma qui tutto è in funzione della verità. La suggestione, il sogno, il mito, sono utilizzati per dare forza e colore a ciò che più preme: mostrare la micidiale efficienza di certi meccanismi del potere, criminale e non solo, nell’ostacolare chiunque osi provare a cambiare lo status quo, in modo fattivo, non solamente con proclami tanto altisonanti quanto innocui.

La solitudine di Falcone e Borsellino nasce da questa loro diversità, potremmo dire dalla loro specificità genetica. Erano uomini di fatti, di azioni concrete. La parola era lo strumento del loro lavoro, l’utensile, il mezzo per arrivare a fare cose, per cambiare un scenario che chiunque, anche chi avrebbe dovuto combatterlo, considerava intoccabile, cristallizzato, assolutamente sacro nella sua incancrenita immobilità. Falcone e Borsellino sono vissuti, e morti, da soli, con a fianco quei pochissimi che li amavano e li proteggevano sul serio. Hanno osato affermare che le cose andavano fatte e non dette, per potere cambiare la situazione. Ecco perché, lo ricorda Franco Di Mare nella prefazione, Giovanni Falcone (ma il discorso vale anche per Borsellino) “fu calunniato, sbeffeggiato, umiliato nel suo lavoro”. Ed è emblematica la specificazione “nel suo lavoro”. In tal modo la dignità dell’uomo viene a combaciare con quello a cui si dedicava con tutto se stesso. Annientare lui, per i suoi nemici di ogni fronte, volevo dire uccidere l’idea stessa che le cose potessero essere modificate, diventando altro, qualcosa di nuovo. Il Gattopardo diventa Iena. La vicenda si ripete, solo in apparenza diversa da se stessa, nei decenni.

La data è il 23 maggio 1992, il luogo è Capaci. Perfino la Storia sembra voler fare la romanziera, rivestendo tutto di un alone fittizio, pronto ad evaporare nella nebbia di un ricordo. Quel nome “Capaci”, scelto con cura, quasi un macabro messaggio, urlato, deflagrato. Siamo capaci di tutto, siamo in grado di distruggere tutto, anche i migliori dei vostri, i più coraggiosi, gli uomini non i quaquaraquà. Questo era e in fondo ancora è l’intento criminale. Ecco allora che questo libro conferma la sua utilità, il suo scopo e il suo senso. Nega la cancellazione. Sia quella dovuta all’azione del tempo, al potere corrosivo e in qualche modo edulcorante della memoria, e, con uguale vigore, nega che l’opera di distruzione abbia avuto successo. Anche dopo Capaci e via D’Amelio, Falcone e Borsellino restano, sono presenti, qui ed ora. Non per un dono generoso della nostra memoria, ma, al contrario, per il dono che hanno fatto loro a se stessi, a noi, al senso del loro lavoro e al concetto di Stato e di giustizia. Restano per quella tenace precisione e cura che hanno saputo mettere in ciò che facevano. Per quel rifiuto dell’approssimazione e dell’improvvisazione che da sempre sono il terreno di coltura di tutti i peggiori virus del nostro Paese. Sono stati chirurghi, ostacolati, colpiti nelle braccia ad ogni gesto, eppure in grado di non fermarsi, di proseguire l’opera di estirpazione finché hanno potuto, fino all’ultimo.

La solitudine non creò mai a Giovanni momenti di ripensamento, la voglia di dire basta. Dobbiamo far presto, mi disse prima di morire. Perché è in gioco la nostra democrazia.

Questo libro è utile per l’approccio che propone, è giusto ribadirlo. Le testimonianze di Maria Falcone e Rita Borsellino, e di molti altri, giudici e magistrati, sono lucide, mai patetiche, mai offuscate dal dolore. Di certo le loro voci sarebbero piaciute ai loro fratelli e ai loro amici e colleghi più veri. E probabilmente Falcone e Borsellino di questo libro avrebbero apprezzato la cura della documentazione, quella stessa precisione a loro cara, quella volontà di dare unitarietà a voci diverse, tendendo a raccogliere persone attorno ad un progetto condiviso da ciascuno. Il racconto di Giommaria Monti, e a fianco ad esso la cronaca sinfonica, come osserva ancora Franco Di Mare, servono a trasmettere quel “carico di emozione che rischia di diventare rabbia e incredulità”. Riflettere su ciò che è accaduto, o riviverlo, è un modo per ragionare su quell’epoca e, di riflesso, sulla nostra. Su ciò che grazie a quei due uomini è cambiato e su ciò che ancora deve cambiare.

Questo libro contiene una narrazione di fatti, avvincente come un romanzo, un racconto in cui ogni singola voce è individuale e corale. È un mosaico di testimonianze e di documenti, date, giorni, sfumature del cielo e dell’umore, della mente e del cuore, passi compiuti sui pavimenti dei palazzi e sulle strade polverose. È composto da molti tasselli posti uno a fianco all’altro con lentezza e passione, direi con amore. Amore per il lavoro della scrittura e della cronaca e amore per la verità, per quello sguardo che alla fine emerge, una volta accostati con tutti con cura i lati e gli angoli. Un sguardo che lacera dentro ma squarcia anche il velo di menzogne e di accomodanti bugie imbellettate di retorica. Questa pagine sono costituite, anche, da questa opera figurativa posta in atto per restituirci due volti autentici e le loro voci. E il volume è sinfonico, proprio per fare da contrappunto a quella solitudine che campeggia nel titolo. La sinfonia è fatta di suoni, note differenti che si uniscono. Sono quelle degli autori dei testi e delle musica del libro e della cronaca ma sono anche quelle di chi, leggendo e ascoltando, si ritrova a dover esprimere una sensazione, uno stato d’animo, con se stesso e con gli altri.

“Quando Falcone arrivò a Palermo si aprì una stagione di sangue senza fine, dove era necessario stare da una parte o dall’altra e, soprattutto, dirlo pubblicamente. (…) Nelle pagine che riportiamo, il consigliere istruttore racconta di come l’allora presidente della Corte d’appello (già procuratore generale) Giovanni Pizzillo fosse preoccupatissimo per questo giovane giudice arrivato da Trapani che stava “rovinando l’economia siciliana”. (…) Alcuni condomini di Falcone in via Notarbartolo (sì, proprio lo stabile dove adesso c’è “l’albero Falcone”) scrissero al Giornale di Sicilia per esprimere il loro timore che, in caso di attentato, ci potessero andare di mezzo loro che non c’entravano niente. Come se, quella di Giovanni Falcone contro la mafia, fosse una guerra privata.

La lettera venne pubblicata senza commenti; mentre un’altra missiva, inviata da una signora che si premurava di far sapere che pagava regolarmente le tasse, fu corredata da brevi dichiarazioni di alcuni protagonisti, tra cui lo stesso Falcone. «Se ne dispiacque tanto, Giovanni, di reazioni come questa» racconta la sorella Maria al giornalista Francesco La Licata, nella splendida biografia di Giovanni Falcone, «che non erano poi poche o isolate e soprattutto furono utilizzate per orchestrare la campagna di discredito che sarebbe montata da lì a poco. Si rattristava per l’ostilità della gente. A quella dei politici, dei colleghi o degli avversari si stava abituando e la considerava inevitabile, ma, se gli attacchi venivano dalle persone comuni, gli pesavano. È per questo che penso sempre come, alla fine, mio fratello sia stato praticamente condannato a una vita triste. Era solo, in questa guerra»

Come si ricava anche da questo brano, come da molti altri di cui è intessuto il libro, i fatti si intrecciano alle parole, fino a diventare un corpo unico: fragile, esposto, e tuttavia tenace. Ci si ritrova, leggendo questo libro, a confrontare la nostra solitudine con quella dei protagonisti del racconto. Concludendo, forse, che nel nostro bellissimo e peculiare Paese, il solo modo per andare avanti è quello di adottare la stessa “tecnica” di Falcone e Borsellino: la tenacia del lavoro, la coerenza, a qualunque costo, con quel gusto dell’esattezza, della precisione, della volontà di distinguere volto da volto, colore da colore. “La solitudine non creò mai a Giovanni momenti di ripensamento, la voglia di dire basta. Dobbiamo far presto, mi disse prima di morire. Perché è in gioco la nostra democrazia”. Ecco, queste parole di Maria Falcone sono forse il miglior sunto di quanto è accaduto, e di quanto ancora accade. Sono anche la migliore sintesi del senso e del sapore di questo libro. Un invito ad agire, ciascuno nel proprio luogo di lavoro, nella propria attività, sul fronte della propria quotidianità. Se ancora accade di emozionarsi, provando stupore o rabbia, di fronte ad un racconto di parole che sanno diventare concrete, vivide, forse la calunnia non è destinata a spazzarci via. Il lavoro è lungo e dovrà essere costante, ininterrotto e appassionato. Non siamo del tutto salvi. Ma se il racconto di due uomini soli e tenaci ancora ci emoziona, siamo ancora vivi. E lo sono anche loro.

Condividi